Les

Thraces

par

Daniel Milev

L'écriture

de cet article a été interrompue suite à la mise

en surveillance de mon domicile. Lire

l'article afférent.

Dernière

mise à jour : le 30 novembre 2008

Introduction

- l'ombre mortifiante de la Grèce Antique

Nous

avons tous été conditionnés pendant de longues

années par des phrases toutes prêtes, visant à

parfaire notre culture générale, souvent du genre :

"La Grèce est le berceau de la civilisation européenne".

Pourtant, l'Europe a connu d'autres civilisations, plus anciennes que

celle de la Grèce Antique et qui ont marqué d'une

manière, aujourd'hui largement ignorée, son histoire et

sa culture. Beaucoup connaissent celle de Crète, qui s'est

épanouie entre le 3e et le 2e millénaire, avant

et après l'arrivée des premiers Ioniens et des

Achéens (environs 2000 ans av. J.-C.). Cependant, jusqu'à

il y a trente ans, très peu de spécialistes connaissaient

véritablement la civilisation thrace, ancienne elle aussi de

plusieurs millénaires et précédant l'installation

des Grecs dans les Balkans. A la différence de ces derniers, qui

ont hérité de la civilisation minoenne, les Thraces

étaient les créateurs d'une civilisation originale et

héritiers d'une autre civilisation des Balkans, plus ancienne

encore - antérieure en effet à l'Egypte et à la

Mésopotamie, et qui restent toutes les deux toujours très

mal connues du grand public, notamment en Europe occidentale.

L'existence de toutes ces civilisations qui ont

précédé de quelques millénaires le monde

hellénique soulève pertinemment la question du rôle

qu'elles ont joué pour l'émergence de la Grèce

Antique. Question importante dans la mesure où elle

révèlera que les Grecs n'auraient sans doute jamais

été ce qu'ils sont devenus sans avoir été

au contact des anciennes civilisations des Balkans, du proche Orient et

du Nord de l'Afrique, notamment l'Egypte. Une fois de plus, c'est le

rôle que joue le milieu qui se révèle

prépondérant, même si certains

préfèrent ne pas voir les choses ainsi

! Malheureusement, c'est une question qui semble être

épineuse, car elle bousculera le lobbysme démesuré

en faveur d'un peuple à la fibre patriotique qui ne supporte

aucune remise en doute de son passé, et que peu de gens de toute

façon sont enclins à soulever volontiers de nos jours !

Les Grecs ont emprunté leur alphabet aux Phéniciens. Aux

Egyptiens, ils doivent la quasi totalité de leur

divinités, comme l'a démontré Hérodote. Qui

sait de nos jours, par exemple, que Dionysos(Zagreus) était un

dieu du vin thrace et que son culte à mystères largement

pratiqué en terre thrace a donné, en Grèce,

naissance à la comédie et à la tragédie,

bref au théâtre ? Il en est de même de la

connaissance de la géométrie et des maths. Thalès

de Millet était allé s'installer en Egypte

spécialement pour les y étudier. Pythagore connaissait la

totalité des œuvres d'Orphée par cœur. A l'époque,

c'était un moyen de faire de la vulgarisation de connaissances,

de diverses doctrines, en créant des poèmes que l'on

récitait devant un auditoire, car 95% des gens ne savaient ni

lire ni écrire et le savoir se transmettait par la tradition

orale essentiellement. Le mot grec "didaktikos" désignait

justement une poésie exposant une doctrine ou des connaissances

scientifiques, etc. Qui se souvient encore qu'Orphée

était un poète et musicien thrace, du moins selon les

Grecs, mais qui, dans la mythologie thrace, était un

prêtre-sorcier doué de pouvoirs surnaturels et qui est

à la base du culte de l'orphisme, et des "mystères" ?

Orphée a vécu environ 1200 ans avant notre ère.

Bien avant Bouddha, Zarathushtra et le Christ, il prônait :

"Connais-toi toi-même et tu connaîtra l'Univers et les

Dieux !" Formule extrêmement importante, car elle affirme

l'existance de toute la connaissance, voire de la science, qui

intéresse l'Homme, au fond de lui et qu'il n'a qu'à

la chercher en lui-même. De cette manière, il

s'affranchit de toute idéologie spéculative et rejette

tout pouvoir sur lui. Cela se transformera en un enjeu capital dans la

lutte entre ceux qui souhaitent dominer les gens, et le monde, par le

pouvoir qu'ils exerceront sur eux, et ceux qui voudront s'affranchir

de ce pouvoir. Les premiers justifieront leur pouvoir par une origine

divine, les autres diront que le divin est en chacun de nous et que

nous n'avons qu'à le découvrir. Plusieurs siècles

plus tard le Bouddhisme reprendra à sa façon la rechrche

de la connaissance de soi. Les Grecs copieront ce principe, mais le

transformeront dans le but de falsifier le message de la manière

suivante : "Connais-toi toi-même, laisse le monde aux Dieux !"

C'est l'inscription sur le fronton du Temple de Delphes. Cela rend le

message complètement contradictoire, car il donne l'impression

de reprendre une ancienne formule qui était juste et vraie, se

connaître, donc réfléchir à soi, à sa

condition, atteindre de cette manière la maîtrise de soi

et s'affranchir de l'emprise idéologique, mais en

réalité, il interdit la liberté aux gens de

décider, car c'est l'affaire des Dieux. De plus, les

prêtres eux-mêmes incitaient les gens à satisfaire

les Dieux, par des offrandes et des sacrifices. Conscient de cette

tentative de soumettre les gens par la religion d'Etat, qui

était devenue un moyen de manipulation entre les mains des

autorités grecques, Socrate reprit la formule de cette

inscription en ne gardant que la première partie et en faisant

rétablir ainsi la vérité et la justice. Pour lui,

apprendre à se connaître était également un

moyen de se sentir heureux, car l'homme qui connais son ignorance et

ses propres limites ne perdera pas de temps en cherchant à

obtenir des choses qui ne sont pas à sa portée, ce qui

le renderait malheureux. Il paiera de sa vie ses vues trop en

contradiction avec les normes établies dans la

société grecque de l'époque, accusé de

faire appel à un autre Dieu - la "raison", et de corrompre la

jeunesse, il a été "démocratiquement"

condamné à la mort. En acceptant de boire la ciguë,

c'est lui qui condamna moralement ses concitoyens "démocrates".

Le sort de bien d'autres philosophes fut similaire. Protagoras, qui

avait écrit: "Pour ce qui est des dieux, je n'ai aucune

possibilité de savoir s'ils existent, ni s'ils n'existent pas",

évita de boire la ciguë en s'enfuyant de Grèce.

Xénophon fut condamné à l'exil. Platon fut

menacé de mort et vendu au marché aux esclaves.

Racheté par ses admirateurs, il revint à Athènes,

fonda l'Académie et fit de la politique. Ce n'est pas un

hasard si le sophisme est apparu dans le monde antique grec,

c'était un moyen très commode pour une minorité

de toujours imposer ses points de vue à la majorité et

nous en faisons les frais même aujourd'hui au quotidien. Les

Grecs ont systématiquement emprunté des choses aux

autres peuples et les ont consciencieusement modifiées à

leur convenance. Dans certains cas on peut parler d'un travail de

synthèse, car ils ont su véritablement faire

évoluer le savoir qu'ils avaient acquis de par le monde, mais

dans bien d'autres cas, il s'agit d'une falsification volontaire et

préméditée. La force du "miracle" de la

Grèce Antique est due à l'incroyable "flair" qu'avaient

les Grecs pour dénicher partout dans le monde antique des choses

qui pouvaient servir leur cause et les transformer de sorte à

faire croire qu'ils en étaient les créateurs. De nos

jours, on appelerait cela du plagiat, dans l'Antiquité

c'était normal. Et les Grecs étaient passés

maîtres dans cet art. Ainsi, par exemple, la soit-disante

"mythologie grecque" n'est rien d'autre qu'une

récupération de légendes ayant appartenu

à d'autres peuples, plus anciens, et qui ont été

censurées et réecrites à leur manière par

les anciens Grecs.

Mais

comment se fait-il que les

Thraces aient pu rester si longtemps à l'ombre de la

Grèce Antique sans être connus à la quasi

totalité des européens de nos jours ? Les raisons en sont

historiques et très complexes. Une d'entre elles est le

désir des pays occidentaux de justifier leur politique de

colonisation. En se plaçant comme les héritiers directs

de la civilisation grecque et romaine, ils croyaient pouvoir tirer

argument du fait de "civiliser" les populations indigènes dans

les pays conquis, exactement comme le faisait les Romains. Ainsi, par

exemple, en France on évitait de parler des Gaulois au 16e -17e

siècle ou on minimisait leur apport à la formation du

peuple français pour mettre en relief l'héritage romain

et se valoriser exclusivement à travers celui qui s'est

montré le plus fort sur le champ de bataille. Les Rois de France

s'identifiaient à Auguste et à César. On

reprochait de cette façon inconsciemment l'échec des

Gaulois face aux Romains, ce qui les range du côté des

perdants, mais cela a induit un véritable complexe

d'infériorité chez les auteurs français qui,

durant des siècles, se complaisent à décrire les

"barbares" en dehors du monde des Romains comme de vrais sauvages, et

les Gaulois n'y échappaient pas. "Les mœurs des Gaulois au

temps de César étaient la barbarie même..."

(Encyclopédie de D'Alembert et Diderot). C'est une erreur

tellement fondamentale, d'autant plus que les Gaulois, à l'image

des Thraces, possédaient une culture et surtout une

spiritualité tout à fait remarquables, que l'on peut

sérieusement se demander est-ce que dans leur état

complexé les Français n'ont pas oublié de se

comporter en Hommes civilisés et d'être capables

d'apprécier à sa juste valeur l'héritage de leurs

aïeux ? Tout ce dénigrement avait pour seul but de se

valoriser en se plaçant comme les seules légitimes

héritiers de l'Empire Romain et comme les porteurs de la

civilisation à travers le monde entier. Il faut dire aussi

que le désir de gagner de nouveaux territoires aux

dépends de l'Empire Ottoman morribond("l'homme malade de

l'Europe") et la nécessité d'une justification de

l'intervention armée pour la libération de la

Grèce(1827), survenue un peu par la force des choses,

amenèrent la France à prendre dans la foulée

l'Algérie(1830-1857), et la Tunisie(1881-1883) et

soulevèrent la question du rôle de la Grèce

Antique dans la constitution de la civilisation européenne.

Par ailleurs, la France et l'Angleterre manquèrent pour

peu de se déclarer la guerre à cause de l'Egypte(1840).

La Grèce Antique joua également le rôle d'un

"refuge" pour montrer l'ancienneté de la civilisation

européenne et par conséquent sa

"supériorité" face à l'ombre menaçante

projeté par un certain sphynx au nez épaté,

mais brisé, le nez d'un pharaon noir nommé

Hufu(Chéops), qui pourrait contredire cette prétention

et faire éclater au grand jour le mensonge. Ainsi, lorsque la

Bulgarie fut libérée du joug Ottoman en 1878, et que

les premiers vestiges de la civilisation thrace furent mis à

jour, très peu de personnes se rendirent compte que les Thraces

n'étaient pas de simples barbares qui vivaient autrefois au nord

de la Grèce Antique. Mais, la raison principale de cet

état de fait incombe sans aucun conteste aux anciens Grecs

eux-mêmes. Depuis l'époque antique déjà, ils

avaient commencé consciencieusement et méthodiquement

à falsifier l'histoire et à minimiser l'apport culturel

des autres peuples, dont les Thraces, pour mettre en relief leur propre

creuset culturel dans lequel ils avaient savamment mêlangé

ce qu'ils avaient pris aux autres. La Grèce ayant

été libérée un siècle plus tôt

que la Bulgarie du joug ottoman, elle en a profité pour

renforcer son prestige aux dépends de la vérité

historique et surtout en enlevant à d'autres peuples ce qu'ils

pouvaient revendiquer comme étant leur propre héritage

et apport culturel dans la civilisation européenne. Dans cet

exercice de plagiat historique, les auteurs anglais, véritables

chantres de la Grèce Antique, ont donné leur contribution

immense !

Toutefois,

cet article ne vise pas à établir une table de

comparaison entre la culture grecque et la culture thrace. Il ne fait

aujourd'hui aucun doute que les deux ont largement emprunté

mutuellement les unes les autres en s'enrichissant, et pas comme

certains voudraient bien faire croire que les transferts de savoirs, de

techniques, de savoir-faire, se sont toujours effectués en sens

unique, que les uns étaient barbares, et les autres

civilisés. Nous parlerons ici exclusivement des trouvailles

archéologiques effectuées en Bulgarie,

mais qui n'était qu'une aire restrainte habitée jadis par

le peuple le plus nombreux du monde, après les Indous, si l'on

en croit Hérodote - les Thraces.

La

première civilisation européenne

|

| La

tombe №43 révèle un homme de taille 1,70m tenant un

sceptre composé d'une hache en pierre et dont le manche en

bois était plaqué de canules en or, symbole de son

prestige et de son pouvoir. |

La

découverte, à partir de 1972, de la nécropole de

Varna, au Nord-Est de

la Bulgarie,

bord de mer Noire, a constitué un évènement

majeur dans l'archéologie mondiale du siècle

passé.

Imaginez, c'était au 5e millénaire, en Europe occidentale

on érigeait des mégalites en pierre monumentaux, preuve

du début de la hiérarchisation des sociétés

agricoles qui s'épanouissaient et se structuraient ! Un

processus

similaire se produisait en Europe du Sud-Est au même moment,

cependant, ici il n'y avait point de monuments mégalitiques, les

tombes révélaient, à l'étonnement

général, des objets en or et en cuivre ! La

première orfèvrerie de l'humanité, dans

l'état actuel de nos connaissances, il y a 7000 ans ! Sur

près de 300 tombes fouillées, on a mis à jour 3020

objets en or d'un poids total supérieur à 6 kilogrammes

et dont la variété est grande. On peut diviser les objets

en 38 types essentiels dont les plus nombreux sont les perles de

verroterie, les applications et les anneaux. Tout comme

dans les sociétés mégalitiques, ces objets furent

la marque d'appartenance à une certaine aristocratie et d'une

hiérarchisation de la société néolitique.

Avant même l'Egypte et la Mésopotamie, cette civilisation

semblait posséder tous les atouts pour s'épanouir comme

une grande civilisation historique : échanges économiques

avec des régions éloignées à des centaines

de kilomètres, des prémices d'une écriture (signes

et pictogrammes qui rappellent les écritures

hiéroglyphiques crétoises et hittites, mais

antérieures de quelques siècles), exploitation

minière, sanctuaires, société structurée...

Des évènements catastrophiques d'une échelle

importante allaient en décider autrement. La civilisation

s'effondre brusquement, mais une partie de la population autochtone

continue d'occuper le territoire de l'actuelle Bulgarie

et de la Roumanie du sud de façon continue des siècles

durant, jusqu'à faire émerger, grâce à de

nouveaux arrivants, vers le 4e millénaire la population thrace.

Le

Déluge de la mer Noire

Il

y a plus de 7500 ans, la mer Noire était le plus grand lac d'eau

douce

au monde. Elle était séparée des eaux de la

Méditerrannée par une étroite bande de terre(un

isthme) - le

Bosphore. Lors de la dernière période de

déglaciation, les eaux de la Méditerrannée

gonflèrent et s'élevèrent suffisamment pour passer

par-dessus l'obstacle naturel et entamer une chute de plus de 120

mètres en effritant l'obstacle progressivement. L'eau

s'écoulait à cent kilomètres à l'heure et

le bruit de la chute - 200 fois celles du Niagara ! - était

audible à des centaines de kilomètres à la ronde.

Un évènement d'une telle ampleur ne pouvait pas passer

inaperçu pour les habitants du bord du lac autour duquel ils

avaient su développer l'agriculture et l'irrigation. Ces

agriculteurs étaient venus du Proche Orient quelques

millénaires plus tôt. Ici ils ont su élaborer des

techniques d'irrigation et des outils agricols essentiels qu'ils

allaient propager par la suite dans le reste du monde. En l'espace de

un ou deux ans, les eaux recouvrent près de 100 000 km².

L'eau salée de la Méditerrannée passe initialement

par-dessus l'eau douce et ensuite submerge étant plus lourde en

tuant presque toute vie d'eau douce. C'est la création de la mer

de la Mort ou la mer Noire. Des légendes racontant des

évènement similaires deviendront un jour la base du mythe

du Déluge. Le plus ancien texte qui nous est parvenu à ce

jour relatant des innondations catastrophiques date du 2e

millénaire et a été écrit au Proche Orient.

Ce texte est devenu la base du récit byblique du Déluge.

Peut-être une partie des agriculteurs ont migré alors de

nouveau vers le Porche Orient. Toutefois, il est difficile de mettre en

relation l'évènement catasrophique et la propagation en

Europe de l'agriculture, car il existe un décalage dans le temps

très important entre les deux évènements.

Des montées des eaux plus ou moins importantes ont

continué

à avoir lieu jusqu'à l'Antiquité. Les habitants de

la plus ancienne civilisation d'Europe semblent avoir quitté

subitement leurs maisons en prenant le plus nécessaire et

parfois en

incendiant volontairement leurs demeures. Des villages lacustres

engloutis par les

eaux dans le lac de Varna témoignent que la fin de cette

civilisation a eu lieu probalement suite à une montée

plus

importante et intempestive des eaux environ 3800 ans av. J.-C. Des

villages lacustres similaires ont été découverts

dans les Alpes en Suissse, en Allemagne et en France.

Peut-il y avoir une continuité entre la civilisation de Varna et

celles

de la Mésopotamie ? Beaucoup de chercheurs se sont posés

cette

question déjà, mais pour l'heure la plupart rejettent une

telle possibilité à cause de la grande distance de

plusieurs siècles entre la disparition de l'une et les

débuts des autres. Pour réussir à défendre

une telle thèse, il faudra trouver une civilisation

"intermédiaire"

ou "transmettrice", qui assure le lien entre les deux régions. A

l'heure

actuelle,

cette époque du passé garde jalousement ses secrets.

Le

peuple le plus nombreux d'Europe

Les Thraces étaient un amalgame de diverses populations, qui

furent

assilmilées progressivement. C'étaient des cavaliers, des

guerriers et des artisans remarquables. Ils étaient des

vignerons fameux et adoraient le vin pour lequel ils organisaient les

fêtes de Dionysos. A la différence des Grecs et plus tard

des Romains, les Thraces ne diluaient pas leur vin avec de l'eau et aux

yeux de leurs contemporains, ils passaient pour des ivrognes. On

considère que les peuples thraces se sont formés au

milieu du 4e millénaire lorsque des groupes en provenance des

terres à l'est de la Volga se sont installés dans les

Balkans. Quelques rares auteurs

émettent l'hypothèse qu'ils sont arrivés de l'Asie

Centrale. Les Thraces avaient une population très dense et des

villes occupant le territoire de manière compacte.

Hérodote disait d'eux qu'ils n'étaient surpassés

en nombre que par les Indiens et que seul leur dissentions chroniques

les empêchaient de devenir la plus puissante des nations. Cela

prédisposait probablement leur tendance fâcheuse à

vendre leurs services comme mercenaires ainsi que certains de leur

concitoyens en esclaves à d'autres peuples dont les Grecs. C'est

ce qui favorisa largement la propagation en Grèce des cultes

à mystères thraces comme celui de Dionysos, mais

également l'un des cultes le plus répendu chez les

Thraces - l'orphisme.

Certains d'entre eux devenaient des chroniqueurs ou des poètes,

des philosophes, mais étaient

obligés de se signer sous des pseudonymes grecs. Pourtant,

les Thraces ne semblaient

pas utiliser eux-mêmes des esclaves à l'instar des Grecs.

|

| Le

cavalier-thrace représenté sur une petite tablette de

pierre |

Depuis

leur formation, les peuples thraces ont bénéficié

d'un substrat culturel autocthone dû

à l'héritage d'une civilisation depuis longtemps

disparue, mais qui

précède celles de l'Egypte et de la Mésopotamie.

Ils ont su créer une civilisation très originale et

extêmement riche. En témoignent non seulement leur villes

nombreuses, mais également leurs temples, leur tombes avec tous

les objets de la culture matérielle et spirituelle

afférents. Ils parlaient une langue proche de celle des

Pélasges, population qui précède les Grecs et qui

habitait le Sud de la péninsule des Balkans. Leur vision du

monde était proche de celle des Scytes et des Perses. Leur

religion était dominée par le culte de la

Déesse-Mère nommée Bendida(Cybèle chez les

Phrygiens),

qui est devenue chez les Grecs Artemis. Le culte du cavalier thrace

était aussi

très répendu, attesté dans des centaines de

sanctuaires et sur des millers d'artéfacts. En Grèce il

eut pour équivalent plus tard le personnage d'Arès et

chez les Romains - Mars. L'orphisme.

était

sans doute une doctrine très répendue

prônant

la résurrection sur la base de l'héroïsme et de

l'autoperfectionnement.

Les

Thraces

Les

terres qu'habitaient les Thraces étaient approximativement

celles correspondant au

Sud de l'actuelle Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie,

le Nord de la Grèce, la partie européenne de la Turquie

et l'Anatolie. Les Thraces ont d'ailleurs amplement contribué

à l'épanouissement de la ville de Troie dont ils

formaient une partie non

négligeable de la population à certaines époques

et notamment à l'époque supposée de la Guerre de

Troie (environ 1200 av. J.-C.). Il ne fait aucun doute qu'il y avait

des Thraces parmi les dirigeants de la ville et les personnes

importantes à l'époque de Troie VII. Homère les

cite parmi ses alliés tels le roi Rhésus dont on dira

quelques mots par la suite. Le fait même que des Ethiopiens sont

cités aussi parmi ces alliés montre de

manière indirecte que c'était une guerre opposant

l'Ancien monde au Nouveau - représenté par les Grecs.

Selon une légende racontée par Hérodote dans son

livre sur l'Egypte(voir Annexe), les Phrygiens(alliés de Troie

aussi) furent considérés par les Egyptiens comme le plus

ancien peuple

au monde. Ils ont laissé des tombes sous des tumulus dans le

Nord-Est de la Grèce actuelle avant de mirgrer en Asie Mineure

ou on en trouve des tombes similaires et qui sont attestées leur

appartenir. Cependant, les Grecs les ont prétentieusement

déclarées macédoniens et ensuite, suivant la

logique de leur doctrine nationale, les ont annocées pour

grecques ! De nos jours, on connaît les noms d'environ

quatre-vingts peuples

thraces, qui étaient en réalité plus

nombreux, dont les Apsinthes, les Astes, les Besses, les Bithyniens,

les

Briges(Phrygiens) : thraco-illyriens?, les Daces, les Derses, les

Edoniens,

les Gètes, les Kikones(Cicones), les Odrysses, les Thynes, etc.

Les

villes thraces

Les

Thraces nous ont légué une toponymie très riche et

variée. Les noms de certaines de leur villes nous sont parvenus

également quasiment inchangés. Ce qui marque l'esprit au

premier abord, c'est qu'une partie non négligeable des noms de

villes se terminent toujours par les mêmes suffixes: -bria,

-para, -disa, et -dava ou bien -deva. Voici quelques exemples :

Bolbabria, Mascibria, Alebria, Poltimbria, Sombria, pour les villes se

terminant en -bria. Nous avons aussi : Dausdava, Kapidava,

Skaïdava, Breguedava, Sagadava et Pulpudeva. Cette dernière

est devenue ensuite Philipopolis, et de nos jours - Plovdiv, la

deuxième ville de Bulgarie.

Nous avons encore : Bessapara, Bussipara, Spinopara, Guelupara,

Brentopara, Basopara, pour celles dont le nom se termine en -para. Et

il nous

restent :

Turodisa, Burtudisa, Ostudisa, Rudisa et Dradisa. Il paraît que

le suffixe

-bria avait le même sens que "bourg" pour les Allemands - petite

ville, alors

que dans la langue française cela désigne plutôt un

gros village. Il est intéressant de noter que le mot thrace

"disa" trouve son équivalent en Perse et à Bactriane

où cela signifiait une forteresse. Nous avons déjà

mentionné la probabilité qu'une partie des populations

ayant pris part à la formation des Thraces soient venus d'Asie

Centrale. Parmi les noms de villes qui ne se terminent par aucun de ces

suffixes,

nous avons Serdica (l'actuelle capitale de la Bulgarie - Sofia), Beroe

(aujourd'hui

Stara Zagora), Durostorum (de nos jours Silistra), Iamforina et bien

d'autres.

Perpérikon

Nous ne passerons pas en revue toutes les villes thraces, mais nous

attirerons votre attention sur celles qui suscitent le plus

d'intérêt en ce moment aussi bien du côté

des archéologues que des touristes, car on peut

déjà visiter certaines d'entre elles. Parmi toutes

les villes thraces il y en a une qui se détache bien des

autres, non seulement parce qu'elle est chargée d'histoire,

mais aussi à cause du mystère qui l'a toujours

entourée. C'était une ville sanctuaire taillée

dans la roche, qui révèle l'activité humaine

depuis le 4e millénaire, mais dont la période

d'occupation la plus intense accompagnée par des

aménagements importants du site débute aux environs

de 1500 ans avant J.-C. Ce lieu était sacré non

seulement pour tous les Thraces, mais aussi

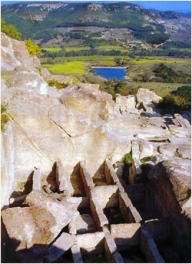

|

| Les

tombes des rois |

pour

les

Romains plus tard, et pour les chrétiens ensuite.

Alexandre le Grand et Octavius, le père d'Auguste, se rendirent

là-bas pour entendre le présage des prêtres sur

l'avenir. La

présence de la ville est attestée dans certaines

descriptions géographiques de l'Antiquité, notamment

celle de Claude

Ptolémée(2e s. après J.-C.). Ce fut la capitale du

roi thrace Rhésus. Voyons ce que dit Homère de lui par la

voix de Dolôn (Iliade,

Chant 10): "Si vous désirez entrer dans le camp des Troiens,

les Thrèkiens récemment arrivés sont à

l'écart, aux

extrémités du camp, et leur roi, Rhèsos

Eionéide, est avec eux. J'ai vu ses grands et magnifiques

chevaux. Ils sont plus blancs que la neige, et semblables aux vents

quand ils courent. Et j'ai vu son char orné d'or et d'argent, et

ses grandes armes d'or, admirables aux yeux, et qui conviennent moins

à des hommes mortels qu'aux dieux qui vivent toujours."

Le nom de cette ville est inscrit sur certaines anciennes cartes, telle

une

carte de Napoléon faite par un de ses cartographes où on

lit : "Pergamon". Pergamon fut également le nom d'une ville

grecque en Asie Mineure apparue bien plus tard et qui semble donner le

nom au parchemin(pergaminus) à cause du support à

écrire qu'on y fabriquait. La ville thrace, qui abrite un palais

royal de trois

étages datant du 5e siècle avant J.-C., se situe non loin

de la forteresse médiévale de Perpérikon, dans le

Sud de la Bulgarie,

non loin de Kârdjali. C'est pourquoi on l'a longtemps

surnommée ainsi et ce de nos jours encore. Outre le palais, le

site est muni d'une acropole, de faubourgs au Nord et au Sud, de

temples munis d'autels de sacrifices et d'une enceinte fortifiée

imposante qui date de l'époque romaine (1e - 5e siècle).

Le mot thrace "pergamus" signifiait justement ville fortifiée.

Mais ici tout a été taillé dans la roche : les

autels, les tombeaux, les systèmes de canalisation qui

fonctionnent même de

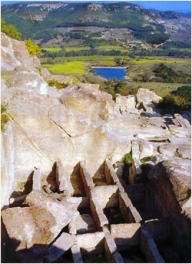

|

| La

mine d'or |

nos jours. Certains des autels ont été utilisés

pour des sacrifices d'animaux, voire plus rarement humains. L'Acropole

est construite de gros blocs de pierre dont la jointure était

assurée uniquement par des crochets métalliques.

L'épaisseur de ses murs fait 2,8 mètres. Le palais, dont

on a découvert déjà 30 pièces, devrait

selon certaines estimations ocupper une surface totale de 1 hectar et

comporter 60 pièces. Entre le palais et l'Acropole il y a un

passage de 100 mètres creusé dans la roche,

traversé par des canaux pour conduire l'eau de pluie qui

fonctionnent toujours. Il semblerait que tout le site a

été initialement construit comme un lieu de culte,

probablement celui de Dionysos. Plus tard, le lieu s'est

développé et transformé en cité royale.

La présence d'une mine d'or et d'une rivière

orifère à proximité expliquent la richesse du

roi Rhésus et de sa capitale.

Seuthopolis

Découverte et étudiée de 1948 à 1954 lors

de fouilles de

sauvetage pendant la construction du barrage "Koprinka", dans la

région de Kazanlâk, où se situe la fameuse

"Valée des Roses" et l'ainsi nommée "Valée des

Rois thraces", la ville date de la fin du 4e siècle av. J.-C. et

a été fondée par le roi Seuthès III. Ce fut

la capitale de l'Etat odrysse. La ville fut fortifiée par une

muraille munie d'un portail au nord-ouest et d'un deuxième au

sud-ouest. Les rues se coupent suivant des angles droits. La

résidence du roi se situait au sud-est. On y a découvert

beaucoup de céramiques, de pièces de monnaie avec

l'effigie de Seuthès III, d'ornements

en argent et en bronze.

|

| Stèle

de contrat |

Un véritable évènement constitue la

découverte d'une inscription en langue grecque sur une

stèle en pierre. Les Thraces utilisaient souvent le grec

en écriture, mais ils possédaient leur propre

écriture qui reste aujourd'hui très mal connue. Le texte

est un contrat entre Bérénika -

l'épouse de Seuthès III, et ses fils, d'un

côté, et

Spartok, d'un autre côté, qui est un roi aussi, mais

à Kabilé. Selon le contrat, les descendants de

Seuthès III

s'engagent à remettre une personne - un certain

Ephémène (Epémen), qui avait été

donnée à Spartok autrefois, mais qui pour une

raison méconnue s'est retrouvée dans le temple des Dieux

samothraces à Seutopolis. Spartok de son côté

engage sa propre responsabilité pour cette personne. Il n'est

pas clair qui elle était - un prétendant au trône,

un chef de guerre ou autre. On ne parvient pas non plus à savoir

si Seuthès III était simplement abscent, gravement malade

ou décédé au moment de l'écriture du

contrat. A la fin du texte, il est fait mention qu'il est écrit

en 4 exemplaires dont deux sont déposés à

Kabilé dans le temple d'Artemis Phosphoros et sur l'agora

près de l'autel d'Apollon et les deux autres à Seutopolis

dans le temple des Dieux samothraces et près de l'autel de

Dionysos, mais qui n'ont pas été découverts par

les archéologues jusqu'à présent.

Le texte éclaire également l'état de la

religion thrace à l'époque hellénistique (de la

conquête d'Alexandre à la conquête romaine) en

montrant la forte influence grecque qu'elle subit lors de cette

période par la présence de cultes grecs à

Kabilé notamment. Mais si le culte d'Artemis, par exemple, est

grec, nous ne pouvons pas manquer de mentionnner son origine thrace -

la déesse-mère Bendida. Voici comment quelque chose qui a

été emprunté par les Grecs aux Thraces, revient

dans leur propre pays transformé et présenté comme

grec.

De nos jours on ne peut pas visiter Seuthopolis du fait que ses

vestiges gisent par 20 mètres au fond du lac formé par le

barrage "Koprinka". Un projet très audacieux de construction

d'un anneau en béton autour de la ville pour la faire resurgir

à l'air libre existe, cependant les moyens nécessaires

à sa réalisation manquent encore. Récemment, au

1er juin 2008, le Ministère de la Culture bulgare a enfin

déclaré sa faveur à la réalisation de ce

projet très original qui permettera non seulement à la

ville thrace la mieux conservée de resurgir des eaux, mais de

l'inscrire également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une

campagne pour recueillir les fonds à été

inaugurée.

Kabilé

Le nom de la ville proviendrait de Cybèle(Kibela). Elle est

située sur un plateau

à l'endroit où la rivière Tundja vire au sud, dans

le sud-est de la Bulgariе, tout

près de la ville nommée Yambol. Le plateau est

surplombé d'un acropole-sanctuaire rocheux sur lequel on a mis

à jour un relief de Cybèle. Le sanctuaire a

fonctionné entre le 2e et le 1er millénaire.

La ville est

apparue et s'est développée autour du sanctuaire vers la

fin du second millénaire. Au 5e-4e siècle av. J.-C., la

ville a entretenu des relations commerciales importantes avec les

villes grecques de l'Egée et les colonies de la côte de la

mer Noire. C'était une ville royale et une capitale. Le

sanctuaire était

utilisé également comme un site astronomique et

possède un repère Nord-Sud et Est-Ouest dont la

précision est au demi-degré d'arc. Les méthodes de

l'archéoastronomie ont permis d'établir que les

équinoxes y furent observés entre 2000 et 1500 av. J.-C.

Le relief de Cybèle qui avait une exposition

légèrement Nord-Est était éclairé

par les rayons matinaux tous les jours entre l'équinoxe du

printemps et l'équinoxe d'automne. Les points de culmination du

Soleil - le jour, et de certaines étoiles - la nuit,

permettait de suivre un jour entier au rytme d'un quart non

équitablement partagé suivant les saisons. Le site semble

avoir été utilisé jusqu'au 3e siècle av.

J.-C. Le roi thrace Spartok y taillait ses propres pièces de

monnaie à son effigie dont nombreuses ont été

découvertes par les archéologues sur le site.

Les

tombeaux et les sanctuaires thraces

Curieusement, les tombeaux nous renseignent beaucoup sur la vie, la

culture, les

croyances des gens ayant vécu en pays thrace, de par leur

architecture, de par les objets de la cuture matérielle et

spirituelle qui y étaient déposés ainsi que de par

la

décoration des parois. En Bulgarie, on a mis a jour une

quarantaines de tombeaux thraces et leur nombre ne cesse de

croître. Quinze d'entre eux possèdent une chambre

funéraire ronde, les autres étant carrées,

mais presque toutes sont munies d'une fausse voûte. Les

rondes sont couvertes par un dôme en fausse ruche. Certains

ont un corridor en

plus de la chambre funéraire et parfois

d'autres pièces.

La forme de la voûte est sans doute liée à la

religion et aux croyances thraces. Elle rapelle beaucoup les toits

coniques des maisons de l'époque. Les morts étaient

déposés entourés de tous les objets de la vie

quotidienne dont ils pouvaient avoir besoin, car les Thraces croyaient

en l'immortalité de l'âme. En ce sens leur tombeau

était leur dernière demeure et rappelle un peu une

maison. Il arrivait parfois que certains des annimaux domestiques tels

les chevaux, parfois même la femme la plus aimée, soient

mis à

mort pour les accompagner dans l'au-delà. Les Thraces

étaient polygames et les jeunes filles jouissaient d'une grande

liberté sexuelle, mais dès qu'elles devenaient

épouses d'un homme, elles étaient tenues d'une main

ferme. Il est possible que le nombre d'hommes chez les Thraces ait

été inférieur à celui des femmes, car le

métier de la guerre était considéré comme

une tâche noble chez eux. La polygamie s'est imposée dans

la culture et même dans la religion de divers peuples, comme chez

les Arabes qui, suite aux nombreuses guerres, ont manqué

d'hommes. Dans nos sociétés européennes où

le nombre de femmes est égal à celui des hommes, nous

admettons pour normal d'être monogames. Au Tibet, avant

l'invasion chinoise de 1949, une femme partageait plusieurs hommes, car

ils étaient en surnombre.

La mort chez les Thraces était considérée comme

une

libération des souffrances terrestres pour le défunt et

donnait lieu à de véritables banquets où l'on

exprimait sa joie. La naissance, au contraire, était

pleurée.

Le Tombeau de Kazanlâk

|

| Tombeau de

Kazanlâk |

Découvert en 1944 par des soldats effectuants des travaux dans

la partie nord-est de la ville de Kazanlâk, au centre du pays, il

date du 4e siècle av. J.-C. Il fait partie d'une grande

nécropole qui se situe non loin de Seuthopolis et était

construit pour un souverain odrysse, un des rois thraces.

Son état de conservation extraordinaire avec ses peintures

murales très vivantes, qui renvoient la douceur et la souplesse

des mouvements des personnages représentés en

créant ainsi une atmosphère solennelle et intemporelle,

et d'une valeur, aussi bien archéologique que culturelle,

inestimable lui valent son inscription au patrimoine mondial de

l'UNESCO en 1979. Les peintures sont exécutées suivant

la techique a fresco.

Celle-ci consiste à appliquer la peinture sur une base de chaux

frais qui au contact du gaz carbonique de l'air se transforme en

calcite et libère de l'eau. En s'évaporant, l'eau laisse

le calcite cristalliser et durcir en fixant les pigments qui

s'intègrent à la surface du mur et gagnent en

durabilité. Le peintre a utilisé le noir, le rouge, le

jaune et le blanc.

L'entrée de la tombe est situé au sud-est. La chambre

funéraire lui est reliée par un couloir(dromos) dont le

toit se termine en prisme triangulaire. La longueur du couloir est de

1,95 mètres, la largeur est 1,12 m, et au plus haut il atteint

2,24 m. L'anti-chambre est constituée par deux murs de pierres

taillées, jointes par de l'argile, des deux côtés

de l'entrée du couloir. Sa longueur est de 2,60 m et

la largeur est de 1,84 m. La chambre funéraire est en forme de

cloche. Son diamètre à la base est de 2,65 m, sa hauteur

est 3,25 m et le sommet coupé a un diamètre de 0,47 m.

Les fresques recouvrent un total d'environs

40 m2 dans le couloir et dans la

chambre funéraire. En plus de la technique a fresco, le peintre,

dont ce fut sans aucun doute l'œuvre de sa vie, a utilisé le

procédé à l'encaustique. Celui-ci consiste

à

faire fondre de la cire et à la mélanger avec des

pigments ce qui donne un certain air satiné et protège la

peinture de l'humidité de manière remarquable. Sur plus

de 2000 ans, il n'y a presque aucune craquelure. Il ne fait aucun doute

que si les Thraces étaient des apiculteurs, et savaient

prélever les rayons de miel des ruches pour en extraire le miel,

ils faisaient également un excellent usage de la cire.

Les peintures dans le couloir représentent deux armées

qui s'affrontent. Sur le côté Est, deux héros au

milieu des armées se font face. Leurs habits et leurs armements

sont traditionnels thraces - le casque phrygien, le bouclier ovale avec

des lances et la rhomphaia - une arme de taille et d'estoc dont la

lame,

à un seul tranchant, était droite ou

légèrement recourbée, d'une logueur allant de 60

à 80 cm, et dont la soie atteignait environ 50 cm, ce qui la

prédisposait à être tenue souvent à deux

mains. La rhomphaia, dans sa version dace, fut la seule arme nouvelle

rencontrée plus tard par les légions romaines qui

provoqua une modification(amélioration), attestée par

les textes, visant à mieux protéger les bras des

légionnaires. Le nom provient de la racine

indo-européenne "rump-"dans le latin "rumpo, ere",

c'est-à-dire "rompre". Sur le côté Ouest du

couloir, l'un des deux héros est agenouillé devant

l'autre. La couronne en feuilles de lauriers en or sur la tête

du défunt, repésenté dans la chambre

funéraire, ne laisse donc aucun doute sur son

héroïsation, mais également sur son rang de roi. Ce

qui marque c'est que le peintre a travaillé avec une grande

liberté d'esprit en n'obéissant à aucun sujet

classique de la peinture grecque, mais représente plutôt

des évènements historiques du monde et de la vie des

Thraces. La scène de la chambre funéraire est un festin

à la mémoire du défunt. Autour des deux

époux s'affairent des servants, des palefreniers menant de

très beaux chevaux, des musiciens, presque tous vêtus de

chitons colorés à l'avant, ceints à la taille et

sous la poitrine, et retombants par dessus les ceintures.

En plus de la maîtrise et des qualités artistiques

indiscutables du peintre, et de la très grande

originalité des sujets qu'il a représentés, nous

pouvons constater que l'art à l'époque

hellénistique ne fut point l'exclusivité des artistes et

artisans grecs. En particulier, pour ce qui concerne les Thraces, il

faut admettre qu'ils ont largement contribué au

développement et à la propagation de ce que l'on nomme

couramment "l'art hellénistique", cependant il serait plus juste

encore d'apprendre à distinguer ce qui appartient à la

culture propre de ce peuple et à ne pas systématiquement

déclarer helléniste, et par extension grec, tout ce qui a

été créé à cette époque,

comme cela se fait couramment actuellement à l'égard des

œuvres thraces, non sans arrière-pensées. Le Tombeau de

Kazanlâk possède le double avantage d'être à

la fois un chef-d'œuvre de l'art à l'époque

hellénistique et d'affirmer clairement l'existence d'un style

inimitable, d'une vision du monde artistique et humaine bien

particuliers et propres uniquement aux Thraces, et les peuples qui leur

sont apparentés. En ce sens, on peut et l'on doit parler d'un

art thrace comme une réalité coexistante et

interagissante avec le monde hellénistique et pas comme un

simple appendice à l'art grec.

Annexe

«Les

Égyptiens se

croyaient, avant le règne de Psammitichus, le plus ancien peuple

de la terre. Ce prince ayant voulu savoir, à son

avènement à la couronne, quelle nation avait le plus de

droit à ce titre, ils ont pensé, depuis ce

temps-là, que les Phrygiens étaient plus anciens qu'eux,

mais qu'ils l'étaient plus que toutes les autres nations. Les

recherches de ce prince ayant été jusqu'alors

infructueuses, voici les moyens qu'il imagina : il prit deux enfants de

basse extraction nouveau-nés !, les remit à un berger

pour les élever parmi ses troupeaux, lui ordonna

d'empêcher qui que ce fût de prononcer un seul mot en leur

présence, de les tenir enfermés dans une cabane dont

l'entrée fût interdite à tout le monde, de leur

amener, à des temps fixes, des chèvres pour les nourrir,

et, lorsqu'ils auraient pris leur repas, de vaquer à ses autres

occupations. En donnant ces ordres, ce prince voulait savoir quel

serait le premier mot que prononceraient ces enfants quand ils auraient

cessé de rendre des sons inarticulés. Ce moyen lui

réussit. Deux ans après que le berger eut commencé

à en prendre soin, comme il ouvrait la porte et qu'il entrait

dans la cabane, ces deux enfants, se traînant vers lui, se mirent

à crier : "Bécos !", en lui tendant les mains. La

première fois que le berger les entendit prononcer cette parole,

il resta tranquille ; mais ayant remarqué que, lorsqu'il entrait

pour en prendre soin, ils répétaient souvent le

même mot, il en avertit le roi, qui lui ordonna de les lui

amener. Psammitichus les ayant entendu parler lui-même, et

s'étant informé chez quels peuples on se servait du mot

bécos, et ce qu'il signifiait, il apprit que les Phrygiens

appelaient ainsi le pain. Les Égyptiens, ayant pesé ces

choses, cédèrent aux Phrygiens

l'antériorité, et les reconnurent pour plus anciens

qu'eux.»

Euterpe, Hérodote, livre

second